2020年10月19日 12:18 来源:南方网

“人才洼地”效应初显

一石激起千层浪。1992年整整一年,珠海科技重奖成为社会上的热门话题,各大新闻媒体纷纷进行报道,并在科技界引发了知识价值的大讨论。

全国各地也纷纷前来珠海学习取经,很多地方政府都结合本地的实际出台了相关的重奖措施。珠海迅速成为国内外关注的中国科技体制改革的聚焦点,并吸引了海内外一大批科技人员、科技成果和资金到珠海落户。

据不完全统计,在首届大会举行后的一个多月时间里,珠海市科技部门就收到270多封要求与珠海合作开发科技项目的信函,先后有260多人次携带近百个项目前来洽谈。

仅1992年一年,珠海就收到500多封海外留学生的信函,10多名留学生落户珠海。在实施科技重奖的前三年中,共有2.3万名科技人员、800多名海外留学人员要求到珠海,5000多人次携400多项科技成果来珠海洽谈合作,吸引投资8亿多元人民币。

“‘科学技术是第一生产力’的理念真正深入人心。”卓家伦介绍,依托科技重奖,珠海吸引了一大批优秀人才和项目,远光软件、丽珠医药、金山软件……这些珠海各行各业的龙头企业,都曾是科技重奖的受益者。

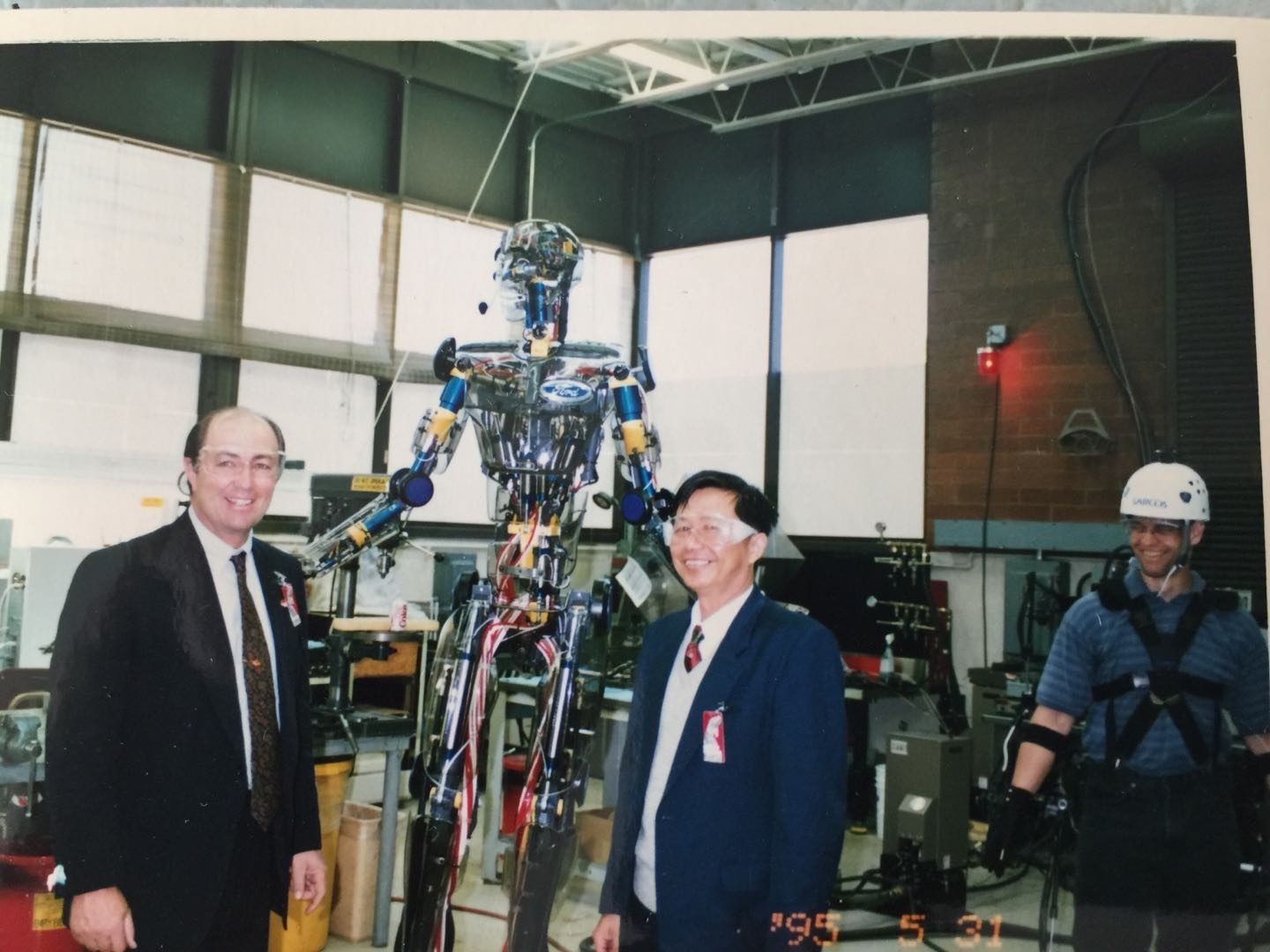

到美国犹他州盐湖城考察高技术公司

卓家伦介绍,在重奖之后,珠海便开始着手制定一个政策体系,希望能持续增强对人才的吸引力,让先进的技术成果能够在珠海不断涌现,进一步完善发展科学技术的环境。

1999年7月,珠海以地方立法的形式,在全国率先出台《珠海市技术入股与提成条例》,首次将技术入股写进地方法规,建立和完善了技术成果入股提成的激励机制。

2007年,新的《珠海市科学技术奖励办法》增设了“珠海市自主创新促进奖”,将科技奖励范围扩大到市场自发性的创新组织和活动。

2013年,珠海实施全国首部人才开发地方性法规——《珠海经济特区人才开发促进条例》,明确支持境外人才中介服务机构和个人在珠海开展业务,并首次以立法形式明确人才开发财政资金的科学投入和增长机制。

2016年,《珠海经济特区民营经济促进条例》在“技术入股”的基础上,增加包括研发技能、管理才能等在内的“人力资本入股”……

“改革的精神和重视人才、重视科技创新的发展思路都得到了较好的延续。”如今,早已退休的卓家伦,仍然关注着珠海科技创新的新动向。“珠海人一直没有停止创新探索的脚步。”

对话:

珠海抓住了“闯”和“创”两个字

南方日报:当年科技重奖的奖金,在上世纪90年代初是什么标准?

卓家伦:我记得第一年3个特等奖中,带领团队研制出“丽珠得乐”冲剂的丽珠医药研究所所长徐庆中及其4名助手共领取约111万元的奖金。徐庆中个人还获得了奥迪牌小轿车一辆、住房一套。

另外两个获奖者,迟斌元获得小汽车一辆、住房一套,还有26万元奖金;沈定兴获得小汽车一辆、住房一套,和助手共获奖金约21万元。

宣布奖金金额的时候,全场都沸腾了,我们当时一个月工资也才200多元。颁奖之后不久,我在北京参加全国科技工作会议,会上议论最多的议题,正是我们珠海的科技重奖。由此可见,这个高规格奖励的冲击力是很大的。

卓家伦近照。

南方日报:科技重奖政策,对珠海经济社会发展的实际贡献效果如何?

卓家伦:不可否认的是,后面有许多满怀激情和远大抱负的科技人才没有留在珠海,还有一些曾获得科技重奖的企业也因各种各样的原因衰落了。但总的来说,这个政策对珠海经济发展的推动作用是比较大的,‘科学技术是第一生产力’的理念也真正深入人心。这是最重要的。

南方日报:珠海经济特区40年的发展历程,您认为最宝贵的经验是什么?

卓家伦:我感到最重要的是珠海抓住了“闯”和“创”两个字:敢为人先,闯开制度与体制的束缚;创新发展,摒弃跟随型、模仿型的道路。

南方日报记者 沈梦怡 蔡如意